世界最大の山脈であるヒマラヤ山脈の頂上まで登ることは、十分にトレーニングと経験を積んだ登山者ですら危険が伴います。

ところが、渡り鳥の中には、越冬地と繁殖地の間の渡りの過程でヒマラヤ山脈を飛び越えてしまう種類がいます。

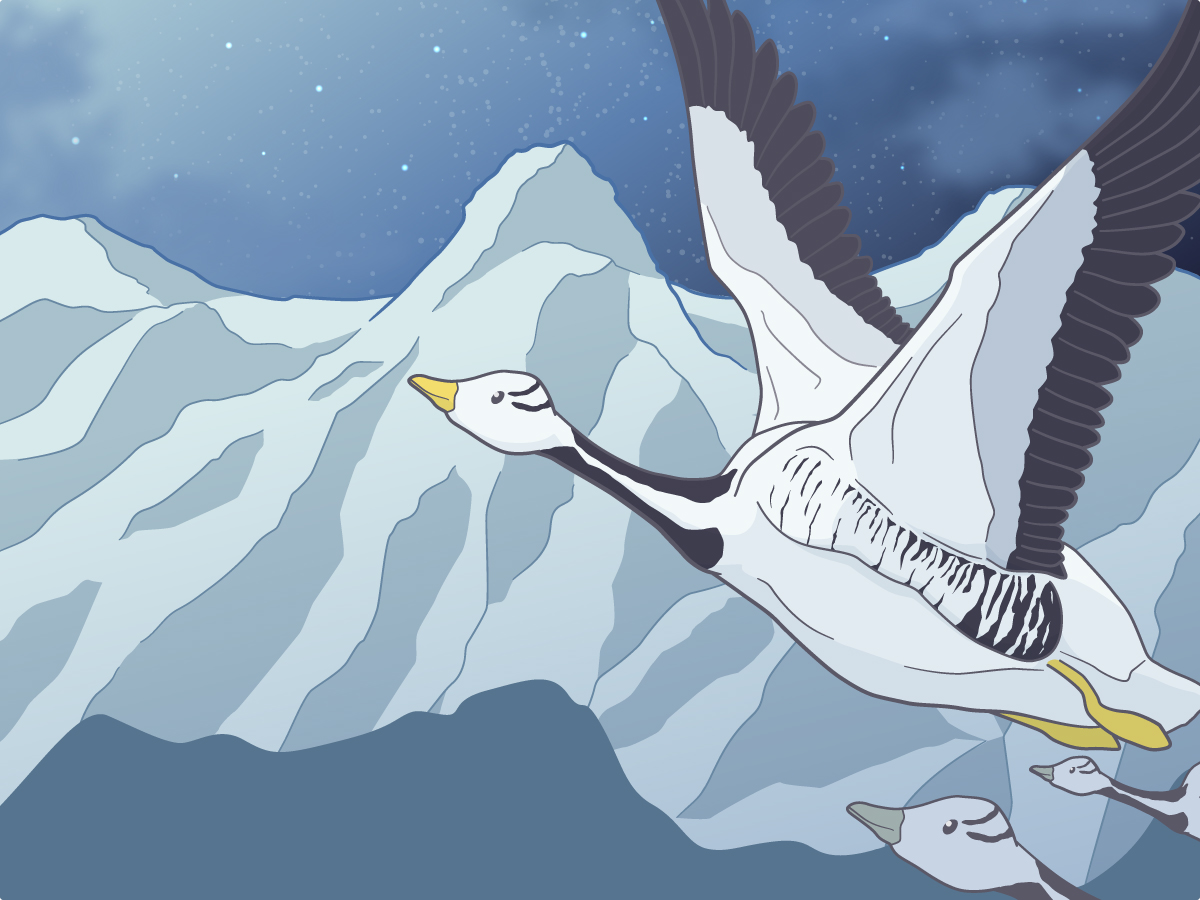

インドガンはヒマラヤ山脈を越える渡りを行う一種です。

その愛らしい姿は決してアスリートには見えません。

でも、実はその体には高所での飛行を難なくこなせる身体能力が、生まれながらに備わっているのです。

一体、インドガンはどのような能力が優れているのでしょうか?

この記事では、ヒマラヤを超えるインドガンの身体能力の秘密に迫ります。

ヒマラヤを越える鳥

世界最大の山脈:ヒマラヤ山脈

ヒマラヤ山脈は、言わずと知れた世界最大の山脈で、インド亜大陸とチベット高原を隔てています。

最高峰エベレストは標高8,848mに達するのですが、それ以外に8,000メートル級のピークが14峰、7,000メートル級のピークが100峰以上存在しています。

富士山の2倍以上の高さの山がそんなにたくさん連なっているなんて、とてつもない山脈ですよね。

ヒマラヤ山脈を越えるのはなぜすごいのか?

ヒマラヤ山脈の頂上までを登るのは何故困難と言われるのでしょうか?

それは、酸素濃度が薄くなるからです。

一般的に、高度が高くなるほど空気の密度が低くなります。

酸素濃度は標高5,000mで地上の2分の1ほど、高度8,000mでは地上の3分の1ほどになると言われています。

人間がそのような環境下で運動するには、有酸素系や筋力、登山の技術などかなりの鍛錬が必要。

ところが、鳥の中には、渡りの途中でヒマラヤ山脈を飛び越える種類が存在するのです。

特別なトレーニングを積んでいないにも関わらずヒマラヤ山脈を越えられる種がいるなんて、驚きですよね?

インドガンのヒマラヤ越え

インドガンってどんな鳥

インドガンは、ヒマラヤ山脈を超える渡りを行う渡り鳥の一種です。

カモ目カモ科マガン属の鳥で、頭部にある2本の黒い筋模様が特徴的です。

他のカモやガンの仲間と同様に、可愛らしい見た目をしていますよね。

ところが、本種は世界最高の高さ(9000m)を飛ぶ鳥の一種として有名です。

その見た目は決してフィジカルエリートには見えないにもかかわらず、航空機の高度(約10,000m)に匹敵する高度を飛ぶなんて、面白いですよね。

なぜそのような高所を飛行する必要があるのでしょうか?

それは、本種の渡りの経路と関係があります。

本種の渡りでは、繁殖地であるモンゴルの草原地帯と、越冬地であるインド南部の沿岸地域の間を移動します。

そして、渡りの経路にはゴビ砂漠やチベット高原、そしてヒマラヤ山脈が含まれているのです。

インドガンは渡りの過程でヒマラヤ山脈を飛び越える

コラム:インドガンのヒマラヤ越えの記録

インドガンがヒマラヤ山脈を越えることが確認されたのは、ある英国登山隊が初めてエベレスト登山に成功した時だと言われています。

この時に隊員の一人が、マカル峰(8,400m)付近のバルン氷河に滞在していた際に、インドガンの声が頭上から降ってくるのを聞いたのだそうです。

ほとんどの生き物が生息できないような過酷な環境下において、急に鳥の鳴き声が聞こえてきた時は、さぞ驚きだったのではないでしょうか?

インドガンは自力でヒマラヤ山脈を飛び越えていた

ヒマラヤ山脈では、日中は地表からの熱で秒速5m強の上昇気流が生じています。

この上昇気流を利用するとエネルギー消費を節約することができるわけです。

普通に考えたら、上昇気流を利用して上昇したほうが楽そうですよね。

実際に、高所を飛行する鳥類のほとんどは、上昇気流を利用して高度を上げるのだそうです

インドガンと同じくヒマラヤ山脈を飛び越えるアネハヅルとう種類は、ヒマラヤ越えの際に上昇気流を利用することが知られています。

このことから、インドガンも当然上昇気流を利用すると考えられていました。

インドガンの渡りの特徴

ところが、実際に調べてみると、インドガンはヒマラヤ越えの際に上昇気流を利用していないことが判明したのです。

2011年に、インドガンの渡りの特徴を明らかにするための研究が行われました。

この研究では、送信機が装着されたインドガンの衛生追跡が実施されました。

その結果、インドガンがヒマラヤ山脈を越えたのは、上昇気流が生じている日中ではなく、夜間から早朝にかけてだという事が明らかになりました。

インドガンは8時間くらいで海面レベルからヒマラヤ山脈を一気に越えていったのだそうです。

人間はこのような急激なペースで登山したら高所に順応できずに死んでしまうとのこと。

ものすごいペースということがわかりますね。

上昇気流が生じない夜間において渡りを行う利点はあるのでしょうか?

それには、次の2点が考えられています。

①編隊飛行を行いやすい

インドガンをはじめとする渡り鳥では、渡りの際にV字型の編隊を組んで飛行することがあります[28,29]。

日本で見られる渡り鳥でも、このような飛び方をしている種類が見られますよね。

この編隊飛行を行うことで、空気抵抗が減ってエネルギー消費を抑えられるのです。

ヒマラヤ山脈において、夜間は風が弱くなるため、この編隊飛行が行いやすく、エネルギーを節約できるのではと考えられています。

②捕食者を回避できる

インドガンの天敵であるイヌワシなどの猛禽類は、昼行性であるため、夜に渡りをすることで出会いにくくなると考えられています。

風の影響を受けず自らの身体能力が発揮されやすい夜間に、一気にヒマラヤ山脈を超える。

これがインドガン流のヒマラヤ越えというわけです。

これはかなり身体能力に優れていなければできませんよね。

いったいインドガンはどのような点が優れているのでしょう。

インドガンは、なぜヒマラヤ山脈に匹敵するような高所を飛行できるのでしょうか?

コラム:インドガンは本当にヒマラヤの山頂を飛び越えている?

2013年、本当に標高9000m付近まで高度を上げているのかを明らかにするため、91羽のインドガンにGPS付きの衛生用送信機を装着し、追跡調査が実施されました。

その結果、全てのインドガンがヒマラヤを越えているわけではないことが解明されました。

この調査では、ヒマラヤ山脈を超えるときの最高飛行高度は、繁殖地へ戻る過程では7290m(1羽)であり、また越冬ちへ渡る過程では6540m(1羽)であることが明らかになりました。 それ以外のほとんどの地点の飛行高度は5489m以下であったそうです(標高5,000m越えでも十分すごいとは思いますが)。

インドガンといえども、ヒマラヤ山脈の山頂に匹敵する高度を軽々と飛行できるわけではないのかもしれませんね。

インドガンが高所を飛べる仕組み

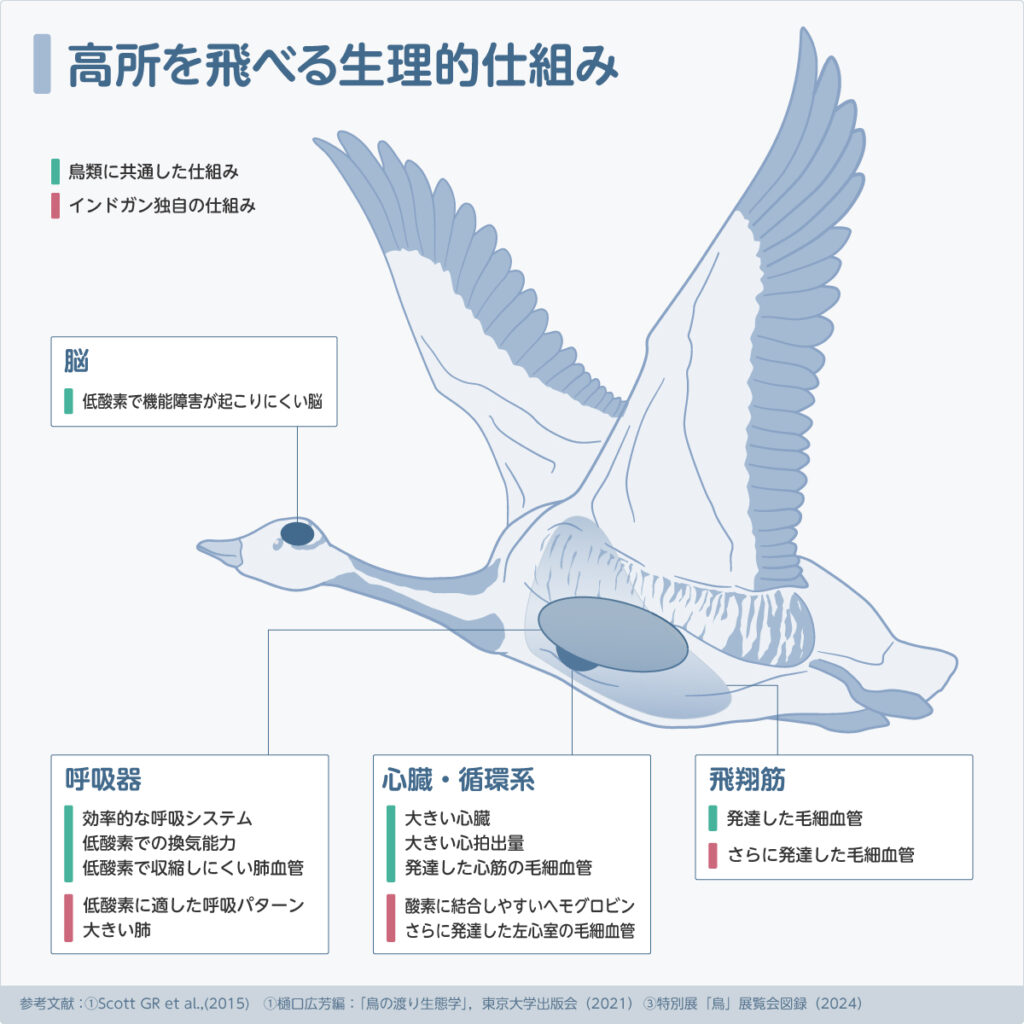

インドガンが高所を飛べるのは、低酸素での飛行を可能にする仕組みがあるからです。

この仕組みには、鳥類が共通している仕組みと、インドガンが独自の仕組みがあります。

鳥類に共通した低酸素に強い仕組み

鳥類は一般的に低酸素状態への耐性が高く、それが高所での飛行を可能にしていると考えられます。

ここでは、哺乳類と比較して、鳥類の優れている点を解説します。

呼吸システム:より多くの酸素を取り込める

高所での飛行を可能にしている仕組みの一つに、鳥類の効率に酸素を取り込める呼吸システムがあります。

哺乳類と比較して、その違いを見てみましょう。

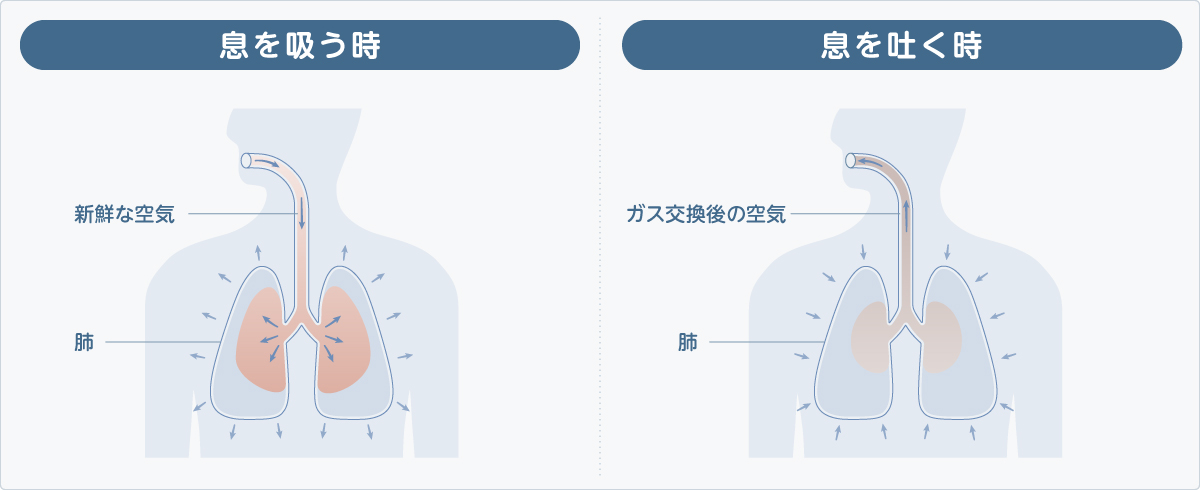

哺乳類の呼吸システム(図1)

私たち人間、つまり哺乳類には、左右に袋状の肺がついています。

息を吸う時は肺が膨らんで空気が取り込まれ、息を吐く時は肺が縮んで中の空気が押し出されます。

哺乳類の呼吸システムは、必要な構造が少ない点がメリットですが、この方法だと肺の空気が一部しか交換されません。

図1 哺乳類の呼吸システム

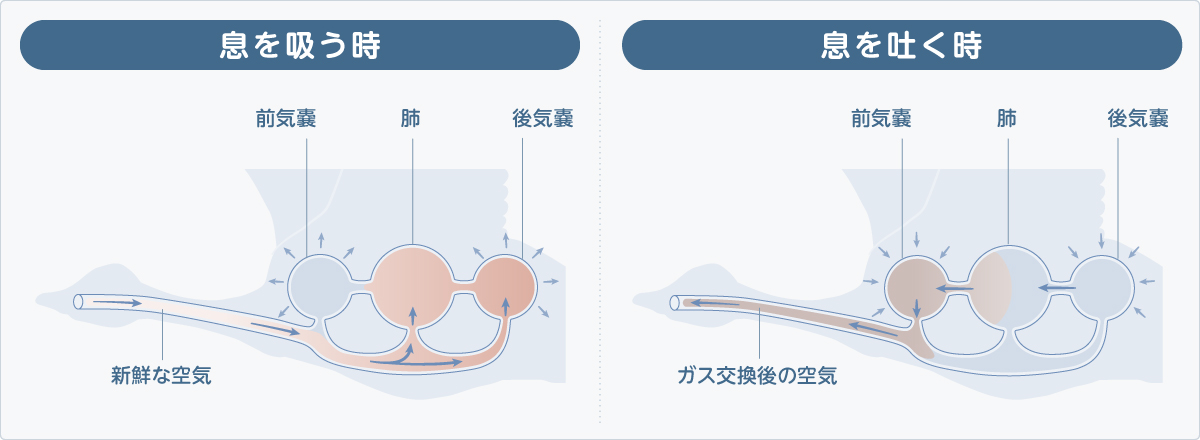

鳥類の呼吸システム(図2)

一方で、鳥類の呼吸システムでは、肺の他に気嚢と呼ばれる袋を7ー9個備えています。

息を吸うときは、肺だけでなく後気嚢にも新鮮な空気が入ります。

そして息を吐く時は、肺と後気嚢に入った空気が前気嚢を通って出ていくのです。

ちょっと複雑ですが、この呼吸方法には次のようなメリットがあります。

・体内に取り込める空気の量が多い

・空気の流れが一方向になることにより効率よく酸素を取り込める

呼吸の効率化と軽量化に貢献するなんて、飛行する上でこの上ないシステムですよね。

図2 鳥類の呼吸システム

換気能力:低酸素下で多くのガスを交換できる

低酸素下では、呼吸数の増加することで血液中の二酸化炭素濃度が減少します。

これによって血液がアルカリ性度が上がり、息苦しさや筋肉のけいれんなどが引き起こされます。

鳥類は、哺乳類よりも血液中の二酸化炭素の枯渇に強いため、哺乳類よりも低酸素で換気しやすいと言われています。

肺血管:低酸素で収縮しにくい

鳥類では、肺の血管が低酸素で収縮しにくく、急性高山病の主な原因である高地肺水腫になりにくいと言われています。

心臓:酸素供給能力が高い

鳥類は、同じくらいの体格の哺乳類よりも心臓と心臓から送り出される血液の量大きく、また心臓の毛細血管密度が高いため、酸素の供給能力に優れているそうです。

飛翔筋:酸素供給能力が高い

鳥類の飛翔筋における筋繊維あたりの毛細血管長は、哺乳類の運動筋より長く、末梢組織への酸素の拡散能力が高いと言われています。

脳:低酸素耐性が強い

鳥類の脳は低酸素での脳機能障害が起こりにくいと言われています。

インドガン独自の低酸素に強い仕組み

低酸素に強いとされる鳥類ですが、それでも普通の鳥ではインドガンと同じくらいの高所での飛行は厳しいようです

これは、インドガンでは、呼吸器から循環系、そして筋肉にいたるまで、低酸素下で酸素を輸送する独自の仕組みが備わっていいるためです。

ここでは、インドガンが近縁種など他の鳥類よりも優れている点を説明します。

換気能力:低酸素下で他の鳥類より大きくなる

インドガンは低酸素化に晒された時の換気量が他の鳥類よりも多くなります。

これは、インドガンでは、低酸素状態で呼吸パターンが変化する(深く(一回の換気量が多く)、頻度は少なくなる)ことや、同程度の体重の低地性の水鳥と比較して肺が大きいことなどによると考えられています。

ヘモグロビン:酸素との結合能力が高い

インドガンのヘモグロビンは近縁種よりも酸素に結合しやすいと言われています。

低酸素下で酸素を輸送する能力が高いということになります。

心筋:低酸素下で多くの血液を送り出せる

インドガンは、近縁のガンよりも心臓の左心室の毛細血管密度が高いと言われています。

そのため、心筋が低酸素に強く、低酸素下で血液を送り出す力を維持できるというわけです。

飛翔筋:酸素輸送能力が高い

インドガンでは、飛翔筋の毛細血管で酸素を輸送する力が低地性の水鳥より高いと言われています。

部位ごとのまとめを図3に示します。

呼吸器や心臓、飛翔筋、そして脳に関して、低酸素に強い仕組みが見られますね。

図3 インドガンが高所を飛べる生理的な仕組み

まとめ

本記事のまとめを示します。

・インドガンは渡りの過程で世界最大のヒマラヤ山脈を飛び越える。

・インドガンは上昇気流が吹いている日中ではなく、夜中から早朝にかけてヒマラヤ山脈を飛び越える。

・インドガンが、ヒマラヤに匹敵する高所での飛行を可能にする身体能力には、低酸素環境に強い鳥類独自の仕組みと、インドガン独自の仕組みが関係している。

参考文献

- 樋口 広芳 編:「鳥の渡り生態学」.東京大学出版会(2021)

- 「鳥 ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統」(2024)

- Hawkes LA et al., The trans-Himalayan flights of bar-headed geese (Anser indicus), PNAS, 108, 9516–9519 (2011)

- Hawkes LA et al., The paradox of extreme high-altitude migration in bar-headed geese Anser indicus, Proc. R. Soc. B., 20122114 (2013)

- Scott GR et al., How Bar-Headed Geese Fly Over the Himalayas, 30, 107–115, (2015)

- ヒマラヤ越えインドガンの秘密

- 自力でヒマラヤを飛び越えるインドガン