ヒゲクジラは、動物プランクトンなどをヒゲで濾し取って食べています。

最大の哺乳類が小さなプランクトンを食べるなんて、興味深いですよね。

しかし、その巨体を維持するためには、大量の動物プランクトンを食べなければならないはず。

果たして、どのようにして大量の動物プランクトンと出会うのでしょうか?

クジラの研究者たちは、ヒゲクジラが何らかの方法で動物プランクトンが高密度で存在する場所を探し当てているのではないかと考えてきたようです。

それに関して、最近の研究では、面白い仮説のもとに検証がおこなれています。

本記事では、ヒゲクジラの餌探しに関する仮説について解説します。

巨大なヒゲクジラとは

ヒゲクジラとハクジラ

クジラは、哺乳類最大の動物で、鯨偶蹄目の鯨凹歯類に属します。

クジラは大きくヒゲクジラとハクジラの2つのグループに分類されます。

ヒゲクジラにはシロナガスクジラやナガスクジラ、セミクジラ、ザトウクジラ、コククジラなどが含まれます。

一方で、ハクジラには、マッコウクジラやコマッコウなど、そして実はシャチやイルカもハクジラに含まれています。

ヒゲクジラとハクジラの名前は口の形と関係があります。

ヒゲクジラは、歯の代わりに歯ぐきがブラシのように変化してできた「ひげ板」を持ちます。

それに対して、ハクジラは「歯」があります。

「ひげ」のあるクジラだからヒゲクジラ、「歯」があるクジラだからハクジラ。

わかりやすくて良いですね。

ヒゲクジラは動物プランクトンを食べる

ヒゲクジラはそのブラシのような口で、どのように餌を食べているのでしょう?

オキアミをはじめとする動物プランクトンや小魚など小さな餌を一度海水ごと口にいれ、ひげで濾し取るように食べています。

どのような経緯でそのような食べ方になったので、ちょっと気になりますよね。

口を開けたまま泳いで獲物を濾し取る種もいるのですが、種によっては群れで漁のようなことをすることもあるそうです。

例えば、ザトウクジラでは次のような面白い方法で餌を食べています。

まず、オキアミの大群を見つけると、群れで協力して円を描くように泳ぎながら気泡を吐き続けます。

そうすると、気泡による円柱状の泡の壁ができて、オキアミはその中に閉じ込められます。

そして、ザトウクジラは閉じ込められたオキアミに向かって突進し、一気に食べてしまうというものです。

まさに漁って感じですね。

ヒゲクジラはハクジラより大型

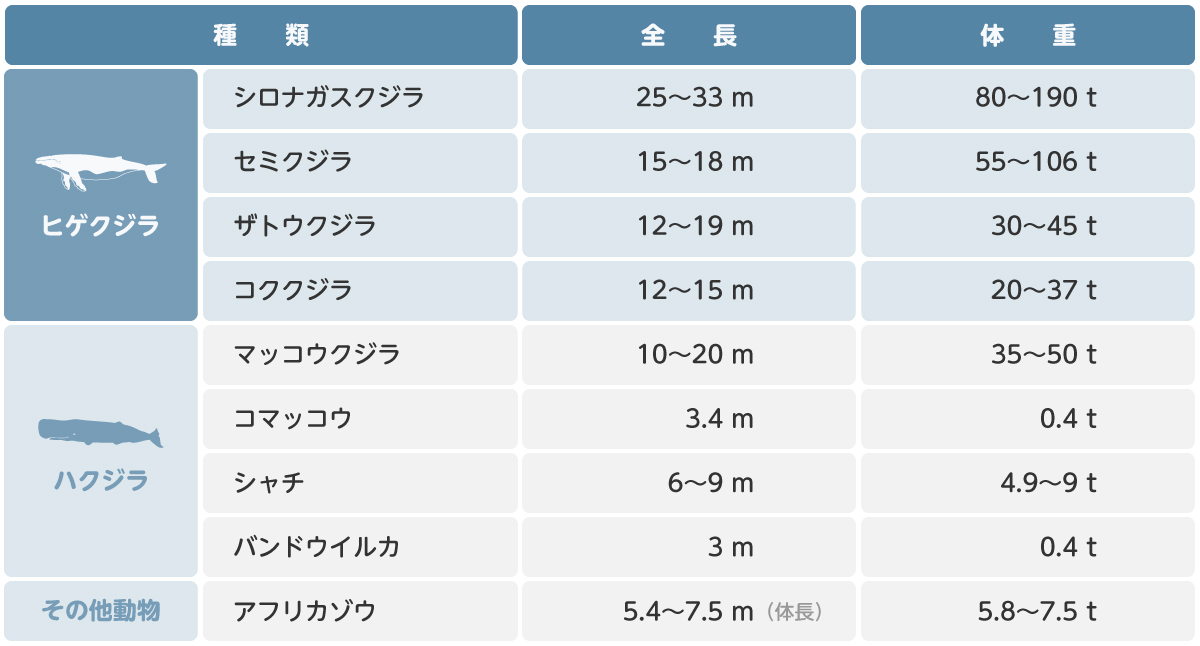

ヒゲクジラはハクジラと比べ大型の種類が多く見られます。

ヒゲクジラ類とハクジラ類の大きさの比較を表に示します(表1)。

表1 ヒゲクジラとハクジラの大きさの比較

ヒゲクジラがかなり大きいことがわかりますね。

大きい方のグループであるヒゲクジラ類が、動物プランクトンという小さな餌をたべていると考えると、面白いですよね。

コラム:なぜヒゲクジラの方が大きいのか?

ヒゲクジラ類がハクジラ類と比べ特に大型である理由の一つは、ヒゲを使ってろ過する食事方法のエネルギー効率が高いことがあげられます。

2019年、ヒゲクジラ類とハクジラ類を追跡し、エネルギー効率を調査する研究が行われました。

その結果ヒゲクジラ類のエネルギー効率は、ハクジラ類よりいという結果が得られています。

ハクジラ類はえさとなるイカなどを探して泳ぎ回る必要があるため狩のコストが大きくなるが、ヒゲクジラはえさの多い地点にたどり着ければ少ない狩のコストで大量のエネルギーが手に入るということなのでしょう。

エネルギーが必要な大移動生活

ヒゲクジラの仲間には、季節によってえさ場と繁殖地の間を移動する種が多く存在します。

例えば、ザトウクジラでは、夏場は北にえさを求めて移動し、冬場は南に繁殖や子育てのために移動します。

その移動距離は数千キロにも渡るそうです。

思いの外過酷な旅ですよね。

ヒゲクジラは、餌場ではものすごい勢いで食べ、エネルギーを蓄えるそうです。

そのペースは1週間に1トン近いと言われています。

車1台分の脂肪が1週間で付着すると考えるとすごいですよね。

このような大量のエネルギーを得るには、たくさんの動物プランクトンを食べる必要があります。

ところが、ヒゲクジラは、マッコウクジラなどのハクジラのように超音波を使ってえさを探知する能力は持っていません。

ヒゲクジラは何らかの方法で効率的にえさを探索していることが予想されますが、動物プランクトンが集まる場所を探し出す方法は、長いこと謎のままでした。

ヒゲクジラはどのようにして、動物プランクトンの群れを探し出しているのだろう?

ヒゲクジラのえさ探しに関する仮説

そんな中、面白い仮説が着目されています。

その仮説は、海鳥のえさ探しの方法から着想を得たものです。

海鳥の餌さがしの方法

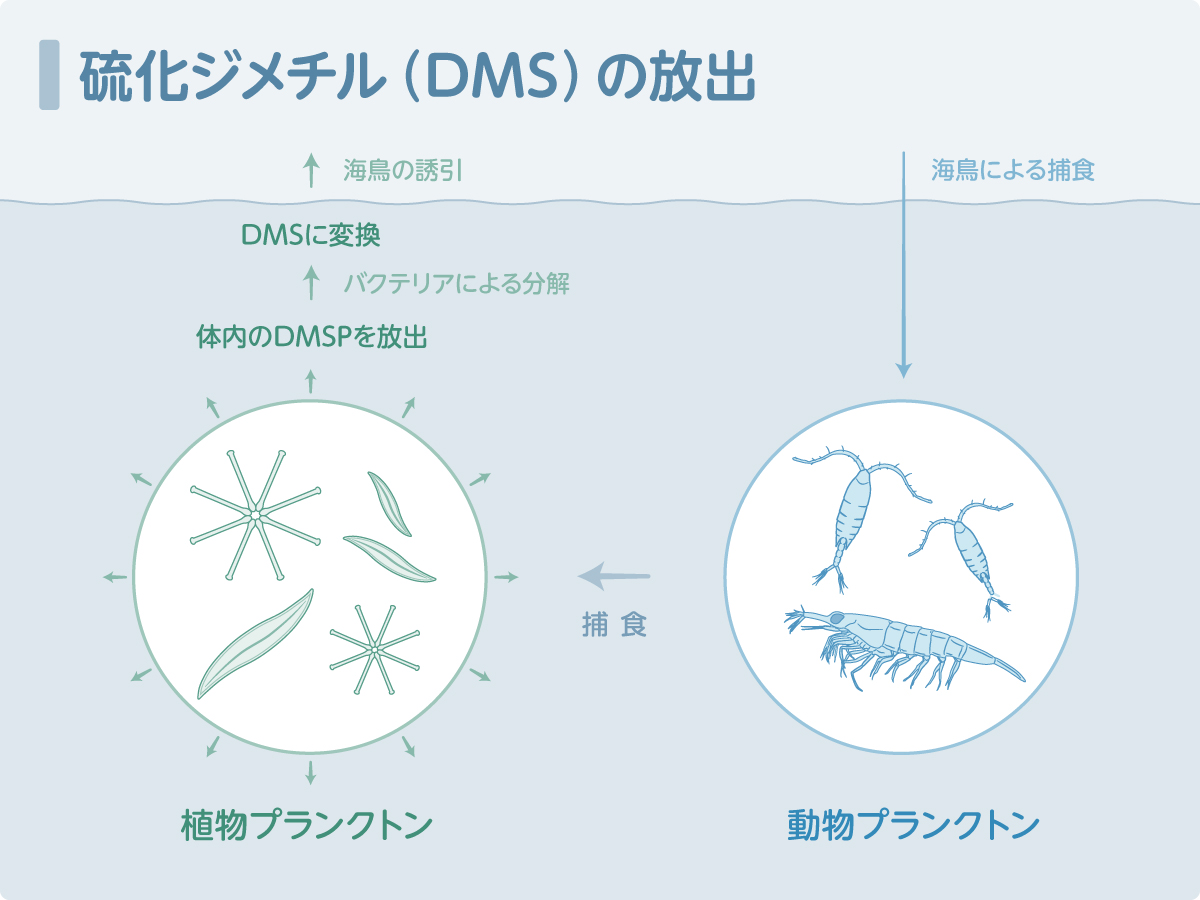

動物プランクトンを食べるアホウドリなどの海鳥は、硫化ジメチル(DMS)と呼ばれる物質をたどって餌さがしをしていることが知られています。

硫化ジメチル(DMS)は、植物プランクトンが動物プランクトンに捕食されたときに生じる物質で、海産物などから漂う「磯の香り」の原因物質と言われています。

「磯の香り」、好きな人は好きな臭いですよね。

植物プランクトンは、海水の中で生活するために硫黄を含む有機化合物(DMSP)を蓄えているのですが、動物プランクトンに捕食されるとそれらが放出されます。

そして、その硫黄を含む有機化合物(DMSP)がバクテリアなどによって分解されて生じるのが、硫化ジメチル(DMS)です(図1)。

図1 硫化ジメチル(DMS)の放出

海鳥はこの匂いに引き寄せられて、えさにたどり着くという訳です。

これは、ある種の共生関係と言えます。

植物プランクトンが硫化ジメチル(DMS)によって海鳥を誘導し、動物プランクトンを食べてもらうというわけです。

まさに、敵の敵は味方というわけです。

自然はよくできていますね。

海鳥は、硫化ジメチル(DMS)を辿って餌を探している。

ヒゲクジラと硫化ジメチル(DMS)の関係

ヒゲクジラも硫化ジメチル(DMS)に引き寄せられて餌である動物プランクトンに辿り着いているのでしょうか?

もしそうだとしたら、硫化ジメチル(DMS)は様々な動物種で利用されているということになるので、とても面白いですよね。

残念ながら、現時点では、ヒゲクジラ類が硫化ジメチル(DMS)に引き寄せられているという確実なデータは得られていないようです。

しかしながら、2020年(調査日)、ヒゲクジラも海鳥をはじめとする生物たちと同様に、硫化ジメチル(DMS)に引き寄せられてえさ探しをしているのでは、という仮説のもと、次のような研究が行われています。

ヒゲクジラの餌探しに関する研究

研究では、特注タグ(圧力センサー・加速度計・磁気コンパス・水中聴音機・追跡を可能にする無線送信機を含む)を開発。

観光クルーズ船に便乗し、クジラが回遊するマサチューセッツ州ケープコッド沖において、開発したタグをザトウクジラ5頭に取り付けました。

クジラは広い海の中を泳ぎ回っている生き物ですが、タグを取り付けることにより、どこにいるのか追跡できるようになるわけです。

そして、ザトウクジラの進路と動物プランクトン、そして硫化ジメチル(DMS)濃度の関係性について調査しました。

タグを取り付けたヒゲクジラが研究にあまり協力的でなかったことや短い期間などの制約もあり、ヒゲクジラが硫化ジメチル(DMS)に引き寄せられているという直接的な証拠は得られなかったようです。

しかし、次の点において、今後に期待の持てる結果が得られています。

- 硫化ジメチル(DMS)と動物プランクトンの濃度には相関関係があることが示されている

- 予備的な実験では、タイヨウセミクジラとイワシクジラが硫化ジメチル(DMS)の濃度が高いスポットに集まっているという結果が出ている

ヒゲクジラが硫化ジメチル(DMS)の濃度の違いを感知できるという結果が得られれば、ヒゲクジラが硫化ジメチル(DMS)を道標にえさを探しているという仮説の実証に近づけそうですね。

ヒゲクジラが硫化ジメチル(DMS)に引き寄せられているという直接的な証拠は得られていないが、今後に期待が持てる結果が得られている。

まとめ

本記事のまとめを示します。

・巨大なヒゲクジラは動物プランクトンなどの小さな餌をヒゲで濾し取って食べているが、どのようにして動物プランクトンの群れを探し当てているのかは明らかになっていない。

・ヒゲクジラの餌さがしの仮説に、海鳥の餌さがしの方法が着目されている。

・海鳥は、植物プランクトンが動物プランクトンが捕食された際に放出される硫化ジメチル(DMS)に引き寄せられて、餌を探し出している。

・現時点で、ヒゲクジラが硫化ジメチル(DMS)に引き寄せられているという証拠は得られていないものの、今後に期待できる結果は得られている。

参考文献

- 「巨大クジラの小さなごちそう探し」,日経サイエンス,2023年9月号

- 熊本大学:プレスリリース「磯の香りをたどればクジラは餌の在処にたどり着く」(2021年)

- Owen K et al., Natural dimethyl sulfide gradients would lead marine predators to higher prey biomass, Communications Biology, 4, 149 (2021)

- 「クジラが巨大な理由は「エネルギー効率」の圧倒的な高さにあった」,ナゾロジー(2020年)

- Goldbogen JA et al., Why whales are big but not bigger: Physiological drivers and ecological limits in the age of ocean giants, Science, 366, 1367-1372 (2019)

- 「陸から海に戻った“変わり者” 海の哺乳類・クジラ」,milsil, 3, 4-5(2024)

- 「学研の図鑑 LIVE 動物」,Gakken