ウミカに登場するヒラシュモクザメ。

わざ「ロレンチーニきかん」は、「あいての手札をみて1枚えらび「仲間」におく。」というちょっと厄介な効果です。

ところで、このロレンチーニ器官とは一体何なのでしょうか?なぜ手札から魚のカード選べるのでしょうか?

実は、ロレンチーニ器官は、獲物が発する電気信号を感じ、探索するための器官なのです。

サメが電気信号を感じるなんて、ちょっと驚きですよね。

怖いイメージがあるシュモクザメの、驚きの能力について解説します。

最大6mを超え! ヒラシュモクザメはどんな生き物?

ヒラシュモクザメとは

ヒラシュモクザメはメジロザメ目シュモクザメ科に属するサメの仲間です。

アカシュモクザメやシロシュモクザメとともに日本の周辺の海で見られます。

ヒラシュモクザメの通称は「グレート(偉大な)ハンマーヘッド」。

その名前に恥じない大きな体が特徴で、シュモクザメ科の中ではもっとも大きくなります。

ヒラシュモクザメの平均的な大きさでは3.5m前後ですが、6mを超える大きな個体も報告されています。

ジョーズでお馴染みのホホジロザメが大きい個体で6m前後なので、ヒラシュモクザメがそれに匹敵する大きなサメであることがわかりますね。

餌は大型のエイが好物で、その他にカニやイカ・タコ、小型のサメを含む様々な種類の魚を食べます。

ヒラシュモクザメは体が大きいので、小型のシュモクザメを食べてしまうこともあるそうです。

ヒラシュモクザメの特徴

長方形に近い頭の形

シュモクザメと言えば、大きく横に張り出した頭が特徴的ですよね。

初めて見た時に、そのエイリアンのような姿に圧倒された人も多いはずです。

シュモクザメの頭の形は、種類によって異なっています。

ヒラシュモクザメの頭は、先端部が直線的で、全体的に長方形に近いのが特徴です。

先端部の凹凸が大きいアカシュモクザメや、曲線的なシロシュモクザメとは違う点ですね。

長い背びれ

ヒラシュモクザメは背びれが胸びれより長いことが特徴です。

一般的なサメは胸びれの方が背びれより長いので、ちょっと変わった特徴ですね。

体を傾けた泳ぎ方

ヒラシュモクザメは、体を60度傾けるという不思議な泳ぎ方をすることが知られています。

背びれが長いヒラシュモクザメは、このような泳ぎ方の方が泳ぐためのエネルギーを節約できるのだそうです。

このような面白い特徴を持つヒラシュモクザメですが、フカヒレなどを目的に大量に捕獲されたことから、絶滅の危機に瀕しています。寂しいですよね。

ところで、シュモクザメの頭はなぜあんなにも横に広く伸びているのか、疑問に思ったことはありませんか?

F1カーみたいでカッコ良いという以外に、いったいどんなメリットがあるのでしょう?

シュモクザメの横に広い頭のメリットは?

シュモクザメの電気感覚

シュモクザメの頭のメリット

視野が広い

シュモクザメの横に長い頭のメリットの一つは、長い頭の両端に目がついていることにより視野が広くなることです。

これによって、獲物や敵を発見しやすくなるという訳です。

方向転換しやすい

水中で方向転換しやすいのではないかとも言われています。

シュモクザメは、一般的なサメのような流線型の体ではないため、まっすぐ泳ぐには不利だと考えられています。

それが実は方向転換では有利だなんて、ちょっと面白いですよね。

電気感覚が優れている

そしてもうひとつ、面白い利点があります。

それは、シュモクザメの広い頭は、生物が発する電気信号を感じとりやすくなるというものです。

電気を感じるなんて、あまりピンときませんよね。

実は、サメやエイなど一部の魚は、水中で生物が発する弱い電気信号を感じ取り、餌探しに役立てています。

これには、口の周りなどに見られる、ロレンチーニ器官と呼ばれる部位が関わっています。

ロレンチーニ器官は、口の周りなどに存在するのですが、シュモクザメは頭が広いため、この器官が広く分布しています。

そのため、シュモクザメは電気感覚が優れているのです。

ロレンチーニ器官はどのようにして電気信号を感じているでしょうか?

そして、電気信号を感じることができると一体何か良いことがあるのでしょうか?

ロレンチーニ器官が電気信号を感じる仕組みは? 電気信号を感じるメリットは?

電気信号を感じる、ロレンチーニ器官

ロレンチーニ器官とは

ロレンチーニ器官は、サメやエイなどの一部の魚に見られる、電気や磁気、温度などを感じ取るための器官です。

耳(音を感じる)とか鼻(臭いを感じる)の電気版といった感じですね。

17世紀にイタリアの学者ロレンチーニが、サメやエイの頭部前方に無数の穴が空いているのを発見したことが名前の由来です。

謎の穴が一体何なのか興味をそそられたことが想像できますね。

その後、19世紀中頃から徐々に機能が明らかにされ、20世紀後半に電気を感じる機能があることが突き止められました。

まさに数百年越しの解明という訳です。

ロレンチーニ器官の構造と仕組み

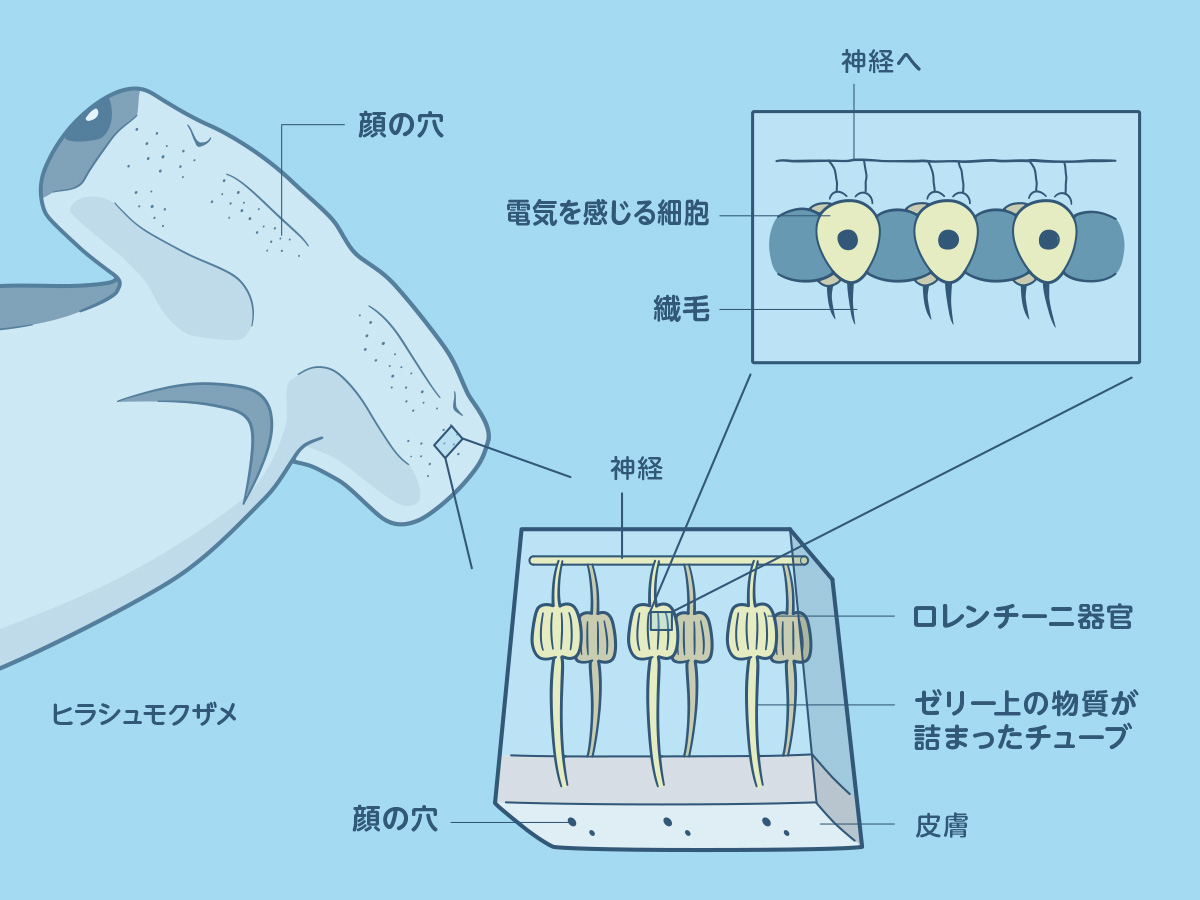

図 ロレンチーニ器官の構造

ロレンチーニ器官を持つ魚は、口の周りなどの皮膚に開いた無数の穴が空いています。

その穴にはゼリー状の物質が詰まったチューブが伸びていて、これがロレンチーニ器官と繋がっています。

そして、ロレンチーニ器官には、繊毛呼ばれる細い毛を持つ知覚細胞(電気を感じる細胞)が並んでいるのです。

チューブ内にわずかな電気的変化が生じると、ロレンチーニ器官内の知覚細胞が反応し、神経を通じて脳に伝わります。

このようにして、電気信号は感じ取られるのです。

距離が近いと効果を発揮? ロレンチーニ器官による獲物の探索

弱い電気信号

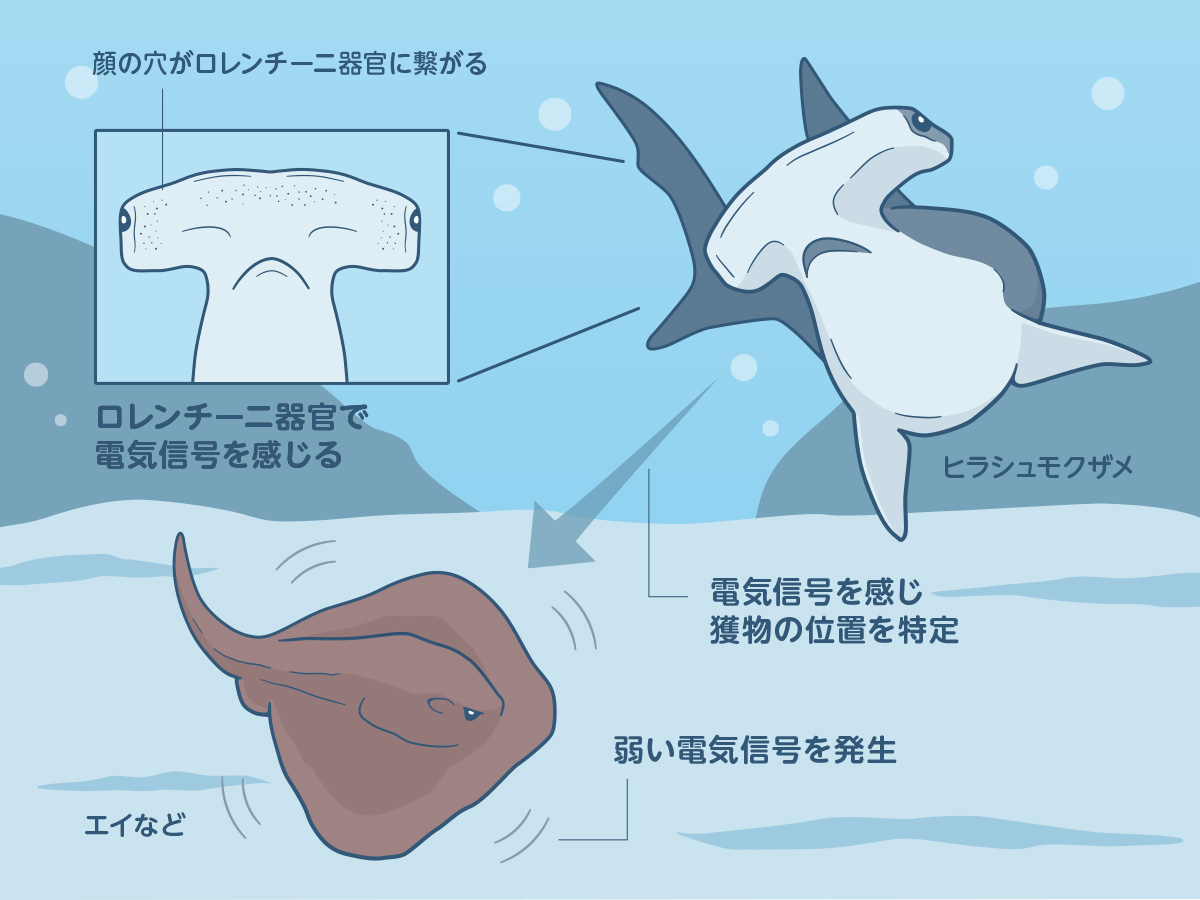

図 ロレンチーニ器官を活かした餌さがし

水中にいる生物の体からは弱い電気信号が発生しています。

電気タイプではない生き物が電気信号を出しているなんて、にわかには信じられませんよね。

実は、生物の細胞と海水の塩濃度が異なるため電位差が生じており、これが弱い電気信号となって発せられているのです。

この電気信号は、とても弱いのですが、ロレンチーニ器官はこのような信号を検出するのに適しているのだそうです。

そして、ロレンチーニ器官を持つ魚は、この電気信号を頼りに、獲物の探索を行なっているのです。

しかし、実際の海水中では、さまざまな電気ノイズが生じています。

そのような環境下で、ロレンチーニ器官は何に使われているのでしょうか?

ロレンチーニ器官の使い所

サメが獲物を捕らえる時、あらゆる感覚を駆使しています。

獲物が遠くにいる時

まず、獲物が遠くにいる時は、嗅覚や聴覚を使います。

獲物の血の匂いやうごめく音などが道標になるという訳です。

獲物に近づいた時

獲物が少し近づくと、視覚や味覚、水の揺らぎを検出する感覚器官が使われます。

獲物を直接見たり、水の味や揺らぎを感じ取ったりすることで、獲物との距離を詰めていくのです。

獲物に目前まで近づいた時

そして、獲物が目前もで近づくと、正確に位置を特定するため電気感覚を使用します。

ロレンチーニ器官は、この時に役立ちます。

これによって獲物に食らいつくことができるのです。

まとめ

ロレンチーニ器官は、獲物が発生する電気信号を感じ取り、探索するための器官だということを解説してきました。

本記事のまとめです。

・ヒラシュモクザメは、シュモクザメ科で最も大きくなる種であり、日本周辺の海で観察できる。

・ヒラシュモクザメの横に広い頭には、電気信号を感じる「ロレンチーニ器官」がたくさん分布する。

・水中の生物は弱い電気を発するため、ヒラシュモクザメは電気信号をたよりに餌の位置がわかる。

・サメは餌さがしにあらゆる感覚を駆使するが、電気感覚は特に近くにいる獲物の正確な位置を知る際に使われる。

ウミカ「ヒラシュモクザメ」の技「ロレンチーニきかん」の「あいての手札をみて1枚えらび「仲間」におく」という効果は、電気信号を感じ取って相手の手札から「獲物」を探し出す様子が想像できますね!

背景の知識がわかると、カードゲームがもっと楽しくなるかもしれませんね!

参考文献

- 「サメの第六感 獲物をとらえる電気感覚」日経サイエンス,2007 年 11 月号

- 佐藤 圭一,冨田 武照: 「知られざるサメの世界 海の覇者、その生態と進化」 講談社(2025)

- ダニエル・C. アベル,R. ディーン・グラブス: 「世界のサメ 迫力ビジュアル図鑑」 グラフィック社(2024)

- めかぶ (著),田中 彰 (監修): 「ほ世界のサメ大全 サメ愛好家が全身全霊をささげて描いたサメ図鑑」 SBクリエイティブ(2022)

- 沼口 麻子: 「ほぼ命がけサメ図鑑」 講談社(2018)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 記事の続きはこちらから […]